Eine Reise ins Ausland ist immer eine gute Idee. Unbekannte Landschaften, in ein anderes Licht getaucht, verlockende Gerüche und Gewürze, eine unverständliche oder fremd klingende Sprache im Hintergrund – dieses Kaleidoskop von Eindrücken weckt eine unserer angeborenen (und wertvollsten) Eigenschaften: die Neugierde.

Ihre Reisen durch Europa und die USA waren für Helen Frankenthaler eine Inspirationsquelle. Zu Beginn der Hauptreisezeit folgen wir ihren Spuren und entdecken einige ihrer Reiseziele mit ihren Augen. Folgen Sie uns in dieser Reihe von Beiträgen auf einen Abstecher nach Spanien, nach Italien und quer durch New England (USA). Wir erkunden einige der Orte, die Helen Frankenthaler besuchte und nach denen sie drei Werke in unserer Ausstellung „Helen Frankenthaler. Move and Make“ gemalt hat.

Asturien, Nordspanien, 1950er Jahre.

Entgegen der allgemeinen Annahme besteht nicht ganz Spanien aus weiten (und trockenen) Ebenen. Der Norden ist bergig, feucht, üppig und fast so grün wie Irland. Eine zerklüftete Küstenlinie erstreckt sich bis zum kalten Kantabrischen Meer, stimmungsvoll graue Fluten rollen heran, der Sand warmgelb. Diese Region ist auch eine der am schwersten zugänglichen Gegenden des Landes. Helen Frankenthaler wird eine lange Autofahrt zurückgelegt haben, um zu einer wichtigen, aber abgelegenen archäologischen Stätte zu gelangen, den Höhlen von Altamira.

Was veranlasste eine Künstlerin wie Helen Frankenthaler, Altamira in den 1950er Jahren nicht nur ein-, sondern gleich zweimal zu besuchen?

Die bemalten Decken der Höhle stammen aus der Altsteinzeit (35.000–11.000 v. Chr.) und haben seit ihrer Entdeckung im Jahr 1879 für einige wissenschaftliche Skandale gesorgt: Französische Archäologen bezweifelten die Echtheit des Fundes durch Marcelino Sanz de Santuola (1831–1888) und warfen ihm sogar Fälschung vor. Erst der Nachweis ähnlicher Höhlenmalereien in der französischen Region Dordogne bestätigte die Authentizität der altspanischen Malereien: Reumütig, veröffentlichte der Archäologe Cartailhac 1902 sein Mea culpa d’un sceptique, in dem er die Bedeutung des Fundes in Spanien anerkannte. [1]

Eine ockerfarbene Decke, abstrakte Zeichen in rostigen Rot- und Schwarztönen und dann diese unglaublich feinen und detaillierten Darstellungen von Bisons und Hirschen, die die natürlichen Vorsprünge der Höhle nutzen, um einen nahezu dreidimensionalen Effekt zu erzeugen. Ihre Qualität steht in krassem Gegensatz zu den damals vorherrschenden Vorstellungen von prähistorischen Menschen, und ist ein unbestrittener Beweis dafür, dass das künstlerische Schaffen viel früher einsetzte als bisher angenommen und ein fester Bestandteil der menschlichen Kommunikation war.

„Die Konturen der Decke passen zu den Formen der Tiere – z. B. die große Ausbuchtung an der Decke, wo der Bison seinen Steiß hat. Es erinnert an ein riesiges Gemälde auf einer unbeschnittenen Leinwand; tatsächlich erinnerte mich das Ganze an viele meiner Bilder.“ [2]

Helen Frankenthaler war so beeindruckt von Altamira, dass sie 1958 beschloss, ihre Begeisterung für prähistorische Kunst mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Robert Motherwell zu teilen. Die Reise an diesen Ort war jedoch nicht unbedingt eine leichte Entscheidung.

Spanien, das sich von einem blutigen Bürgerkrieg erholt hatte und von einem faschistischen Diktator regiert wurde, öffnete sich in den 1950er Jahren zögerlich für den internationalen Tourismus. Dennoch überwachten die Behörden Besucher aus dem Ausland genau, da vor allem politisch Engagierte aus dem Ausland die liberale Regierung gegen General Franco unterstützt hatten. [3] Darunter auch Robert Motherwell, dessen düstere Gemälde aus der Iberia-Serie von 1958 auf die frühere republikanische Regierung Bezug nahmen. Während ihrer Flitterwochen in Spanien mussten Frankenthaler und Motherwell darauf achten, dass sie sich nicht ins Visier der streng autoritären Regierung gerieten.

Franco hatte zwar wenig Interesse an fortschrittlicher Kultur, erkannte aber, dass der Tourismus eine gute Einnahmequelle darstellte. Während er die Freiheit seines Volkes einschränkte, bemühte sich das Franco-Regime darum, nach außen Spaniens Sonnenseite zu zeigen. [4]

Klischees wie Flamencotänzer, Gitarristen und Stierkämpfer wurden als Markenbotschafter des Landes nach außen getragen – vielleicht sind dies auch heute noch die ersten Assoziationen, die einem in den Sinn kommen, wenn man an Spanien denkt. Aber auch das reiche architektonische und archäologische Erbe des Landes wurde vom Regime instrumentalisiert, um zu beweisen, dass Spanien auf dem Weg der Besserung war.

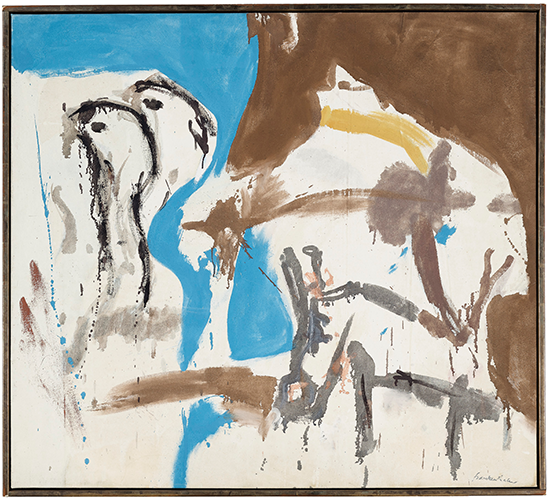

Allein 1955 strömten über 50.000 Besucher:innen in die 300 Quadratmeter großen Höhlen, um die prähistorischen Malereien zu bewundern. Es ist heute unvorstellbar und doch faszinierend, sich vorzustellen, wie Frankenthaler und Motherwell die Höhlen bei Kerzenlicht besichtigen durften, kurz nachdem die Höhlen eigentlich bereits für Publikum geschlossen waren. Es muss atemberaubend gewesen sein, wie die alten Malereien und Markierungen durch das Licht- und Schattenspiel einer flackernden Kerze zum Leben erweckt wurden. Die daraus resultierenden Eindrücke finden sich unter anderem in Frankenthalers Frühwerk Cave Memory von 1959 wieder. Das Bild ist aktuell in der Frankenthaler Ausstellung in Wiesbaden zu sehen.

Altamira selbst wurde zum Opfer seines touristischen Erfolgs. Leider führten unzureichende Klimakontrollen und Schutzmaßnahmen zu erheblichen Schäden an den Decken. Die Höhlen wurden schließlich 1978 geschlossen, um einen den weiteren Verfall zu verhindern, und in den 1980er Jahren mit starken Einschränkungen wieder geöffnet, um dann 2001 endgültig geschlossen zu werden. Touristen können heute die Faksimile-Höhle, auch „Neocueva“ genannt, die im selben Jahr mit modernsten 3D-Reproduktionstechniken gebaut wurde, sowie das Museum nebenan besuchen. [5]

In einer ironischen Pointe des Schicksals illustriert die Geschichte Altamiras die weiterhin relevante Frage zur Wichtigkeit der Originalität versus der Reproduktion: ein archäologischer Fund, der so gut war, dass er als Fälschung angesehen wurde, entwickelte sich später zu einem Besuchermagneten, der irreversible Schäden erlitt, so dass die Kunst unserer Vorfahren heute nur noch als Faksimile bewundert werden kann.

Eine Reise nach Altamira sollte in Santillana del Mar enden: Nur wenige Kilometer von Altamira entfernt, verzaubert es durch seinen schönen mittelalterlichen Ortskern und die romanische Kirche.

Erfahren Sie mehr über Helen Frankenthaler in Altamira in unserem Frankenthaler-Podcast! Unsere Reise auf den Spuren von Helen Frankenthaler führt uns als nächstes nach Italien. Abonnieren Sie hier unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf den sozialen Medien, um auf dem Laufenden zu bleiben!

Text: Ines Gutierrez, Museum Reinhard Ernst

Vielen Dank für die Unterstützung bei der Recherche und die Bereitstellung von Bildern:

Fußnoten:

[1] De las Heras, Carmen and Lasheras José Antonio, ‘La cueva de Altamira: Historia de un monumento’, in La cristalización del pasado’ génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España, ed. by Rodriguez, Gloria and Díaz-Andreu, Margarita, S. 359-368.

[2] Helen Frankenthaler, postcard with detail of Altamira cave paintings, sent to Clement Greenberg from Santander on 9 August 1953; Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington, DC.

[3] https://dedalusfoundation.org/robert-motherwell/artist-timeline/new-techniques-and-forms-increasing-recognition/

[4] Afinoguénova, Eugenia (ed.). Spain Is (Still) Different: Tourism and Discourse in Spanish Identity. Lanham: Lexington Books, 2008.

[5] De las Heras Carmen and Lasheras José Antonio, ‘La Cueva de Altamira’, in Sala Ramos, Robert (ed.): Los cazadores recolectores del pleistoceno y del holoceno en Iberia y el estrecho de Gibraltar: Estado actual del conocimiento del registro arquelógico, S. 615-627.