Der Sommer in Rom kann drückend sein: abends scheint es kaum eine Abkühlung von der schwülen Hitze zu geben. Die Römer:innen kehren klugerweise der Metropole den Rücken zu und wenden sich ans Meer – die Ewige Stadt wird jenen unerschrockenen Reisenden überlassen, die ihre antiken Schätze ungeachtet der Temperatur erkunden wollen, während streunende Katzen sie gelangweilt von ihren strategischen Plätzen im Schatten aus beobachten. Es ist sogar zu heiß, um Sightseeer um Pizzakrümel anzubetteln.

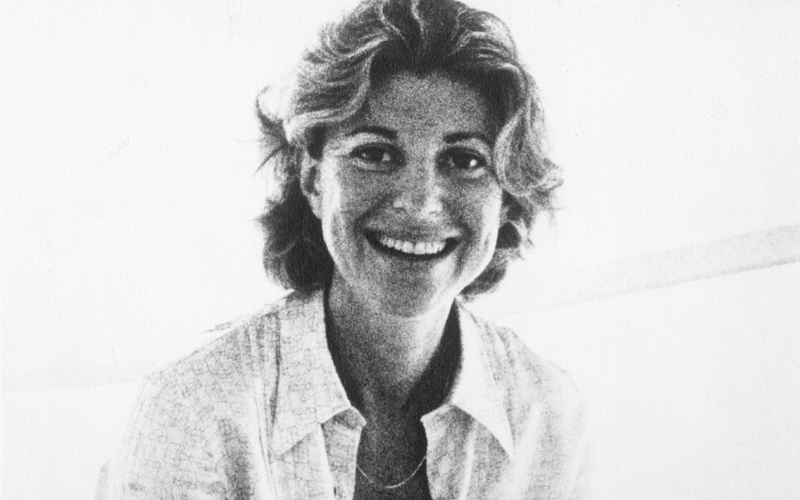

Helen Frankenthaler reiste 1973 zweimal nach Italien, im April nach Rom und im Juli nach Ischia. Auch wenn sie Ischia als Urlaubsziel aufsuchte, waren die siebziger Jahre nicht unbedingt ein ‚Vacanza Romana‘, weder für die Künstlerin noch für Italien. Nach dem Zweiten Weltkrieg erholte sich Italien in der goldenen Ära der 1960er Jahre glänzend und etablierte sich wieder auf der internationalen Kulturlandkarte (man denke an Filmemacher wie Fellini, Pasolini oder Künstler wie Fontana, oder Pistoletto). Dagegen war das folgende Jahrzehnt von politischen und wirtschaftlichen Unruhen geprägt [1]. Es war auch eine Zeit des Wandels für die Künstlerin, die sich 1971 von Robert Motherwell hatte scheiden lassen – das so genannte „goldene Paar“ der pulsierenden New Yorker Kunstszene war nicht mehr.

Frankenthaler vertiefte sich mit neuer Energie in ihre Arbeit; das Reisen war dabei eine Quelle der Inspiration und künstlerischen Entwicklung für sie. Anlass für ihre Aufenthalte in der italienischen Hauptstadt im Jahr 1973 war die Umsetzung einer Werkeserie auf Papier mit 2RC Editrice, einer Druckerei in Rom. Helen Frankenthalers Station in Italien war jedoch nicht nur für die Druckgrafik, sondern auch für ihre Malerei fruchtbar. Im selben Jahr entstand ein beliebtes Gemälde Frankenthalers in der Sammlung Reinhard Ernst: Das rätselhafte Palestrina.[2]

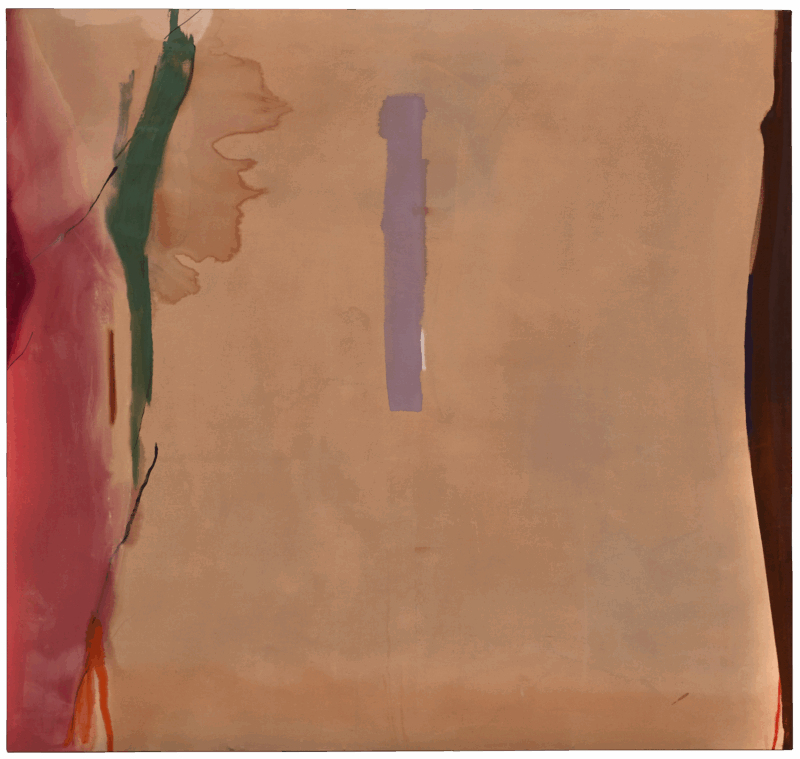

Ein recht großer Bereich der Leinwand erscheint auf den ersten Blick leer, nur vertikale Farbstreifen begrenzen den Bildraum. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich ein elegant ausbalancierter Hintergrund, der aus dünnen Schichten rötlich-beiger Farbe besteht und dem Bild eine überraschende Tiefe verleiht. Ein lilafarbener Balken scheint über der Leinwand zu schweben und leicht aus der Mitte hinauszulaufen, als ob die burgunderroten und grünen Flächen auf der linken Seite versuchen würden, ihn aus seiner Position zu locken. Ein kontrastierender dunkelbrauner Rand auf der rechten Seite der Leinwand sorgt für ein Gleichgewicht und erdet eine ansonsten eher ätherische Komposition, in der alle Elemente von einer unsichtbaren Kraft an ihrem Platz gehalten zu werden scheinen.

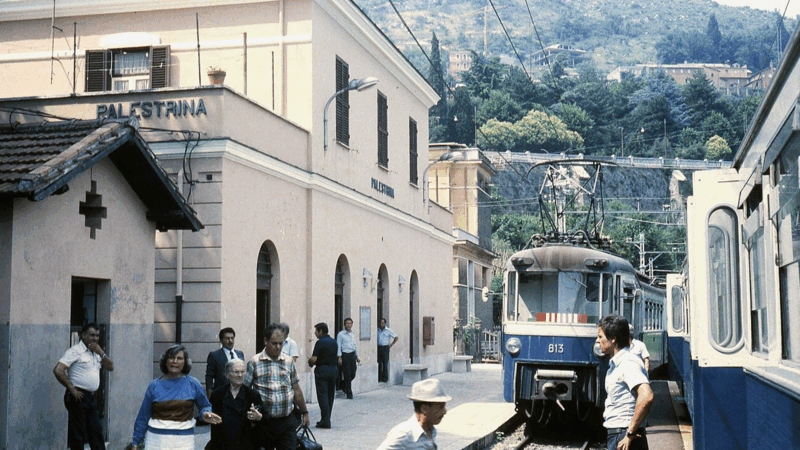

In Anspielung auf die Mehrdeutigkeit der Abstraktion könnte sich der Titel des Gemäldes auf den Renaissance-Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) beziehen, einen Meister der Kontrapunktkomposition und der Kirchenmusik, oder auf seine Geburtsstadt Palestrina. Die historisch als Praeneste bekannte Stadt liegt in der Nähe von Rom und beherbergte im 2. Jahrhundert v. Chr. eine der größten Tempelanlagen der Antike. [3] Es ist zwar verlockend, Frankenthalers Farbpalette mit den trockenen Ebenen, die sich im Sommer von Palestrina in Richtung Rom erstrecken, oder den feuerroten Ziegeln auf den Dächern der Stadt in Verbindung zu bringen, aber es ist nicht bekannt, ob sie diesen Ort während ihrer Aufenthalte in Rom tatsächlich besucht hat. Die Betrachtung dieses außergewöhnlichen Ortes offenbart jedoch auffallende Parallelen zu Frankenthalers Praxis.

Die Geschichte des Tempels, der den Göttinnen Fortuna Primigaenia und Isis gewidmet ist, veranschaulicht, wie fremde Kulte und Glaubensvorstellungen das Römische Reich durchdrangen und sein soziales Gefüge veränderten – ein Phänomen, das in vielerlei Hinsicht die Formbarkeit unserer eigenen Kultur durch die Globalisierung vorwegnimmt. Wie kommt die ägyptische Göttin der Fruchtbarkeit und der Schöpfung in einen Tempel im Herzen Italiens? Hatten die Römer nicht selbst ein ausreichend großes Pantheon, zu dem sie für ihre Nachkommen und fruchtbaren Ernten beten konnten?

Als Alexander 332 v. Chr. Ägypten eroberte, wurden einige der ägyptischen Kulte in die hellenische Kultur eingeführt, um die Unterschiede zu überwinden und eine gemeinsame Glaubensgrundlage zwischen den kolonisierten Regionen und ihren Kolonisatoren zu schaffen. Isis hatte ihr Gegenstück in der griechischen Göttin Aphrodite, jedoch mehr Macht und Gaben als Letztere und schien eine Schlüsselfigur für die ägyptischen Frauen zu sein. Einen ähnlichen Ansatz der religiösen Toleranz innerhalb bestimmter Grenzen verfolgte das römische Imperium. Zunächst zögerte es, fremde Traditionen zu übernehmen, die von griechischen und ägyptischen Einwanderern mitgebracht worden waren. Erst Kaiser Caligula (37–48 n. Chr.) erlaubte offiziell den bis dahin weit verbreiteten, wenn auch etwas illegalen Isis-Kult. Es wurden daher eine Reihe von Tempel in Italien erbaut, von denen Palestrina einer der wichtigsten war. [4] Natürlich konnte Isis keinen Tempel ganz für sich allein haben, und so wurde ihr in Palestrina ein Platz neben der römischen Göttin Fortuna Primigaenia (die Erstgeborene) zugestanden, was bedeutet, dass dieses große Heiligtum ganz der Mutterschaft gewidmet war.

Anders als in Cave Memory, schlüsselt in Helen Frankenthalers Palestrina kein visueller Hinweis den Ort oder die archäologischen Stätte auf. Ihre Technik des Soak-and-Stains bietet uns gleichwohl ein Sinnbild dafür, dass die Antike Gesellschaft durch den kulturellen Austausch und das Verbinden verschiedener Kulturen profitiert und sich erfolgreich entwickelt hat. Die Art und Weise, wie bei Frankenthaler Leinwand und Farbe eins werden und eine neue Realität schaffen, erinnert daran, wie Gemeinschaften äußere Einflüsse aufnehmen können, um ihr eigenes soziales Gefüge zu bereichern – im alten Rom und heute.

Wir empfehlen, bei einer Reise nach Rom tatsächlich einen kleinen Abstecher nach Palestrina einzuplanen. Abseits der ausgetretenen Touristenpfade sind die atemberaubende Aussicht vom Tempel und das Nilmosaik im Palazzo Barberini (jetzt Palestrinas Archäologisches Museum) sicherlich eine Reise wert. Es gibt sogar eine späte Pietà von Michelangelo in der Kathedrale zu sehen, die dafür entschädigt, sollte man die Sixtinische Kapelle verpasst haben.

Erfahren Sie mehr über Helen Frankenthaler in Altamira in unserem Frankenthaler-Podcast! Die letzte Station unserer Reise auf den Spuren Frankenthalers führt uns im September in die USA: Abonnieren Sie hier unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf den sozialen Medien, um auf dem Laufenden zu bleiben!

Englischer Text: Ines Gutierrez, Museum Reinhard Ernst

Übersetzung ins Deutsche: Kathrin Grün, Museum Reinhard Ernst

Wir danken für die Unterstützung bei der Recherche und die Bereitstellung von Bildern:

Fußnoten:

[1] Renato Caputo, ‘Gli anni Settanta e Ottanta in Italia’, in: https://www.lacittafutura.it/unigramsci/gli-anni-settanta-e-ottanta-in-italia , veröffentlicht 01.07.2022, Seitenaufruf: 11.07.25.

[2] Harrison, Pegram, Frankenthaler: A Catalogue Raisonné. Prints 1961–1994, Harry N. Abrams Inc. Publishers, New York, 1996, siehe Einträge 42–44.

[3] J. Champeaux, ‚Le culte de la Fortuna à Palestrina‘, BStorArt 29, 1986, S. 26–30.

[4] Valentino Gasparini, The introduction of the worship of Isis in Rome’, in: https://www.archaeologie-online.de/tagungsberichte/athens-and-rome-introducing-new-gods/the-introduction-of-the-worship-of-isis-in-rome/ , veröffentlicht 14.1.2008, Seitenaufruf: 09.07.25.